アクアリウムにおける水質改善や水質安定化は非常に重要であり、そのためには水の濾過がしっかりと行われている必要があります。

濾過にもいろいろな種類があり、水質を良い状態で安定して維持するためには、それぞれの濾過の種類についてしっかりと理解し、水槽内の濾過が適切に行われるように管理していく必要があります。

濾過の種類は大きく分けて物理濾過、生物濾過、化学濾過(吸着濾過)の3つです。

ここではそれぞれの濾過の種類について詳細に解説していきます。

濾過の種類① 物理濾過

物理濾過とは、フンや水草の切れ端、細かいごみなどの物質を物理的にこしとる過程のことです。

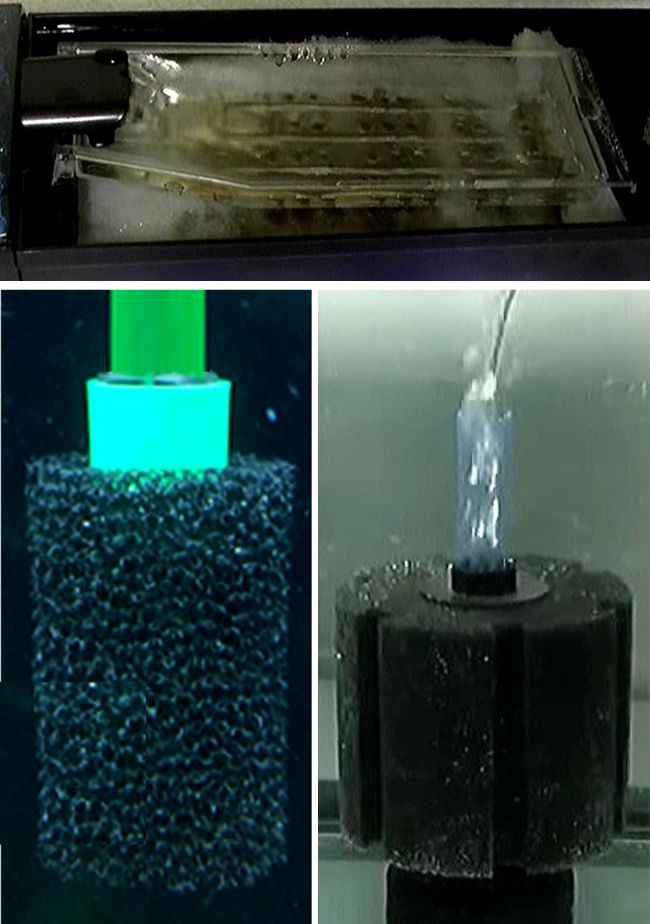

上部式フィルターのウールマットや、上部式フィルターや外部式フィルターなどの給水口に取り付けるストレーナースポンジ、スポンジフィルターのスポンジなどのように水槽内の水を通してごみをこしとるのが物理濾過です。

水がろ材を通過する際にごみをキャッチするため、水中に浮遊するごみが減り、水が透き通るようになります。

ろ材でキャッチされたごみの中に含まれる有機物はバクテリアにより分解され小さくなっていきますが、一定以上ごみが溜まると目詰まりを起こして通水性が悪くなり、濾過能力が低下します。

そのため、定期的な掃除や交換が必要になります。

物理濾過は目が細かいほど小さなごみまでキャッチできるようになりますが、その分詰まるのも早くなるので、掃除や交換のスパンは短くなります。

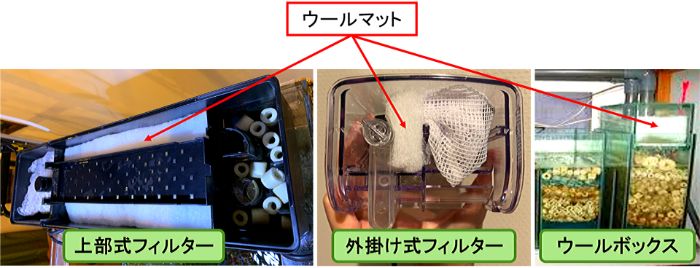

例えばメンテナンスやろ材の交換が簡単な上部式フィルターや外掛け式フィルター、オーバーフローフィルターのウールボックスなどの場合は、濾過槽内で一番最初にウールマットなどを通過させて細かいごみまでしっかりとキャッチし、目詰まりをしないように定期的に交換することが多いです。

メンテナンス周期が長くなりがちな外部式フィルターなどでは、いきなりウールマットなどの目の細かいろ材を通すとすぐに目詰まりしてしまうので、リングろ材や粗目スポンジなどを用いて通水性を保ちつつある程度大きなごみをキャッチしてから、その後に目の細かいスポンジやウールマットを通るようにろ材をセットします。

これにより、ある程度大きなごみが多く入ってきても通水性を保つことができるので、メンテナンス周期を伸ばすことが可能になります。

自分の水槽やフィルター・濾過装置などの環境に応じてどのくらいの期間で汚れが溜まってくるのかを見極めて、目詰まりして濾過能力が低下する前に定期的な掃除や交換ができるようにしましょう。

濾過の種類② 生物濾過

生物濾過とは、バクテリアにより水中の有機物を分解し、浄化する過程のことです。

餌の残りやフンなどから、水中で発生する有機物は、バクテリアによりアンモニア→亜硝酸→硝酸と分解されていきます。

この内、アンモニアや亜硝酸は非常に毒性が高く、濃度が上昇すると水槽内の生体が危機的な状況に陥る可能性がありますので、生物濾過をしっかりと機能させ、水が浄化されるような環境を整える必要があります。

生物濾過による水の浄化サイクルについては以下の記事でまとめていますのでそちらもご覧ください。

-320x180.jpg)

生物濾過が十分に行われ、水質を良い状態で保つためには、水槽の大きさや生体の密度などに合わせてフィルターや濾過装置を設置し、バクテリアの住処となるろ材を通して水を循環させることが重要です。

生物濾過のろ材には、ボール状ろ材やリングろ材など、多孔質物質が良く使用されます。

多孔質物質は、適度な大きさの穴がろ材表面にたくさんあり、多くのバクテリアが住み着くため、生物濾過の能力が非常に高いです。

性能の高さと耐久性に定評のあるエーハイム製の高性能ろ材です。

1Lあたり約450平方メートルもの広い表面積と適切な直径の孔の多孔質ろ材であり、ろ過バクテリアのコロニー形成に最適の条件を備えています。

物理濾過能力に優れるウールマットやスポンジにもバクテリアは定着しますので、このようなろ材では生物濾過も同時に行われています。

ろ材ごとに物理濾過用や生物濾過用など、性能によって得意不得意はありますが、機能を完全に分離できるものではなく、ごみをこしとるのが物理濾過、バクテリアが定着して有機物の分解を行うのが生物濾過となります。

ほとんどのろ材は両方の効果をある程度担うことになります。

また、水の透明度は物理濾過だけでなく生物濾過も大きく関係しています。

生物濾過で水中のタンパク質などの細かい有機物が分解されることにより、水がさらに透明になります。

物理濾過と生物濾過の両方が機能することにより、水がパキッと透き通り濁りのない水槽になります。

多孔質のボール状ろ材やリングろ材は生物濾過能力が非常に高いですが、汚れが溜まると能力が低下することがありますので、定期的な掃除が必要です。

このようなろ材はすすいでろ材についた汚れを軽く流すだけで良く、繰り返し使用できます。

上の画像のようにネットに入れた状態ですすぐと非常に楽に掃除ができます。

各メーカーより様々なろ材ネットが販売されています。

生物濾過用のろ材の前にウールマットやスポンジなどの物理濾過用のろ材を通して大きなごみを取り除くような構成にしておくと、メンテナンス性が良くなり、濾過も効率的に行われるようになります。

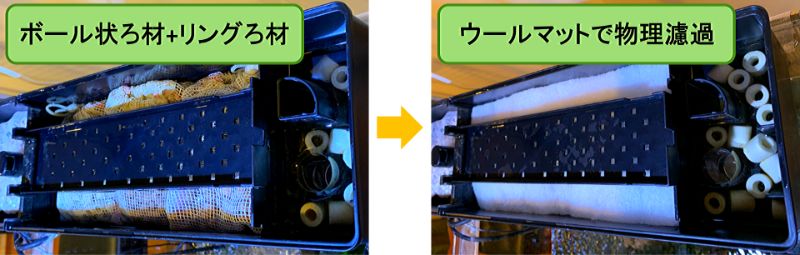

下の画像では、上部式フィルターにセットしたボール状ろ材やリングろ材の上にウールマットを1枚敷いて、ほとんどのごみをキャッチしてから下のろ材に水が流れるようにしています。

これにより濾過槽内が汚れにくくなり、普段は定期的に上のウールマット1枚を交換するだけでよいので非常に楽になります。

濾過の種類③ 化学濾過・吸着濾過

化学濾過は吸着濾過とも呼ばれ、ゼオライトやイオン吸着物質などの吸着作用のある物質を用いて水中の不要な物質を除去します。

例えばゼオライトの場合は、水中のアンモニアなどの有害物質を吸着したり飼育水の硬度を下げたりする効果があります。

強力な吸着効果でアンモニアなどの有害物質を吸着除去し、生体へのダメージを防ぎます。

基本的にはこのような化学ろ材は濾過の補助として使用されることが多いです。

ゼオライトの場合はナトリウムやカリウムの濃度が上昇するなど、副次的な効果もありますので、使用する化学ろ材の効果をしっかりと理解した上で目的に合わせて使用する必要があります。

ものによってはペーハーなどに影響を与えるものがあったり、病魚薬やビタミン剤などの添加剤の成分も吸着してしまうものもありますので、使用には注意が必要です。

また、吸着ろ材は永久に物質を吸着できるわけではなく、一定以上の吸着を行った後は効果がなくなったり、環境によっては逆に放出するタイプのものもありますので、定期的な交換が必要です。

苔の発生の原因となるリン酸やケイ素の吸着除去を行うリン酸除去剤なども化学濾過の一種です。

リン酸やケイ素過多が原因の苔の発生防止に、以下のようなリン酸除去剤が良く使われています。

pHを変動させることなく、水槽内のコケ発生の原因となるリン酸塩やケイ酸塩を吸着して除去する吸着剤です。

淡水、海水両用で、外部式フィルターや上部式フィルター、外掛け式フィルター、オーバーフローフィルター等に使用できます。

まとめ

アクアリウムにおいて、水質を良い状態で安定して維持するためには、それぞれの濾過の種類についてしっかりと理解し、水槽内の濾過が適切に行われるように管理していく必要があります。

濾過の種類は大きく分けて物理濾過、生物濾過、化学濾過(吸着濾過)の3つです。

物理濾過は、フンや水草の切れ端、細かいごみなどの物質を物理的にこしとる過程のことです。

これにより水中の細かいごみが減り、透明度が高くなります。

生物濾過は、バクテリアにより水中の有機物を分解し、浄化する過程のことです。

有機物から発生する毒性の高いアンモニアを毒性の低い硝酸に分解する重要な過程であり、生体が元気で健康に生きていくためにはこの生物濾過がしっかりと機能している必要があります。

化学濾過(吸着濾過)は、ゼオライトやイオン吸着物質などの吸着作用のある物質を用いて水中の不要な物質を除去します。

これは濾過の補助として使われることが多いです。

苔発生の原因となるリン酸やケイ素の除去のために使用されるリン酸除去剤なども化学濾過(吸着濾過)の一種です。

おすすめ記事

この記事を読んでいる方はこちらの記事もおすすめです。

-320x180.jpg)

関連記事のまとめ

水質管理や生体飼育のコツについてのおすすめ記事をまとめています。

新着記事

.jpg)